今回は宅地建物取引士(宅建)についてお話します。令和7年度分は6月の第一金曜日に発表されます。

(6月上旬から7月下旬まで)

【郵送】各都道府県ごとに指定の場所で配布します。

(7月上旬から7月中旬まで)

【郵送】7月上旬から7月中旬まで

宅建試験の受験要項は、令和5年度は6月に官報・(一財)不動産適正取引推進機構のホームページにて公開されました。

一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページより

令和6年度宅地建物取引士資格試験申込期間の確定版は、毎年6月の第一金曜日に官報にて広告、及び「一般財団法人不動産適正取引推進機構」のホームページにも掲載されます。

受験申込は、インターネット・郵送のいずれかの方法を選びます。それぞれの方法で申込期間が異なりますので、くれぐれもご注意ください。

宅建士試験は、国家資格の中でも比較的合格しやすい試験です。

それでも合格率は15%前後となかなか真剣に取り組まなないと合格できない試験でもあります。

最近ではテキストも問題集も目移りするほどたくさん出版されています。

通信講座なども盛況なようですね。

受験資格は? 史上最年少で合格!関西テレビでニュース

日本国内に居住する方であれば、年齢、学歴等に関係なく、誰でも受験できます。

ちなみに彼はこちらのテキストを使っていたそうです。【最新版発売中】

お父さんもおっしゃってましたが、どのテキストでも内容は同じなので、カラーでわかりやすく図やイラストが多めのテキストが使いやすいと言われてました。

受験料は?

8,200円です。

試験の範囲は?宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)

試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)

1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。

7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構ホームページより

学習科目【効率的な学習】

宅建士の試験では、すべてマークシート方式での解答ですので、記述式での解答はありません。

科目は次の4つに分かれています。

・宅建業法(20問)

・民法(権利問題)(14問)

・法令上の制限(8問)

・税および、その他関連知識(8問)

1問1点で配点され、全50問を2時間で解答しますので、一見余裕があるように感じられるかも知れません。

しかし、出題範囲が広いため、勉強する範囲も広がります。

出題範囲が広いのは、宅建士の業務範囲が幅広く、広範囲での知識が求められるためです。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構ホームページより

なんのことやら全然わかりませんって感じですよね?

テキストを読んでいくと覚えるポイントがなんとなくわかってきますから大丈夫です。

過去問題集は最低3回は繰り返しやってみてください。すると聞かれているポイントがわかるようになります。

ただ、民法は暗記する科目じゃないので色んな問題集を解いて考え方を暗記するといった感じです。

宅建試験の分野別難易度と目標得点率

| 宅建試験の分野 | 難易度 | 特徴 | 目標得点率 |

|---|---|---|---|

| 宅建業法 | 易しい | 基本的な問題が多く点数を取りやすい | 8割以上 |

| 権利関係 | 難しい | 難しい問題が多く、点数が取りにくい | 5割 (半分) |

| 法令上の制限 | 混在 | 点を取りやすい問題と取りにくい問題が混在 | 6〜7割 |

| 税・その他 | 混在 | 点を取りやすい問題と取りにくい問題が混在 | 6〜7割 |

各分野ごとに目標得点率を設定することで、効率的に学習を進めることができます。

合格判定基準は?

50問中35問前後正解した者となっています(50問・四肢択一式)試験時間は2時間です

おすすめの参考書は?

私は1年目通信講座を受けてやりましたが

テキストは白黒で文字びっしりのもので勉強が進まず努力の甲斐もなく不合格でした。最初からこのテキストをつかっていればよかったと思いました。↓

📚 宅建士試験 おすすめ参考書レビュー 📚

左の参考書は民法だけにしぼった参考書です。らくらく宅建塾の民法は基本を覚えるのには最適ですが、問題を解くには充分ではなかったので別に買いました。

下のらくらく宅建塾は私の大好きな語呂合わせで覚えるものだったのでスラスラ頭に入っていきました。イラストで印象に残りましたし、最初からこのテキストを使っていればよかったと思いました。

これは当時のものなので、いまは中古でしかないようです。

今はこの本に代わっているみたいです。↑2025年度版がでました。

民法だけ別に学習する方法として、行政書士用の民法のテキストを使ってみてもいいと思います。難しい方で学習することで宅建の民法が簡単に感じられます。

あとは、過去問題集はどれでも充実してますのでお好みのもので大丈夫です。

単行本タイプの重要ポイント集もあります。

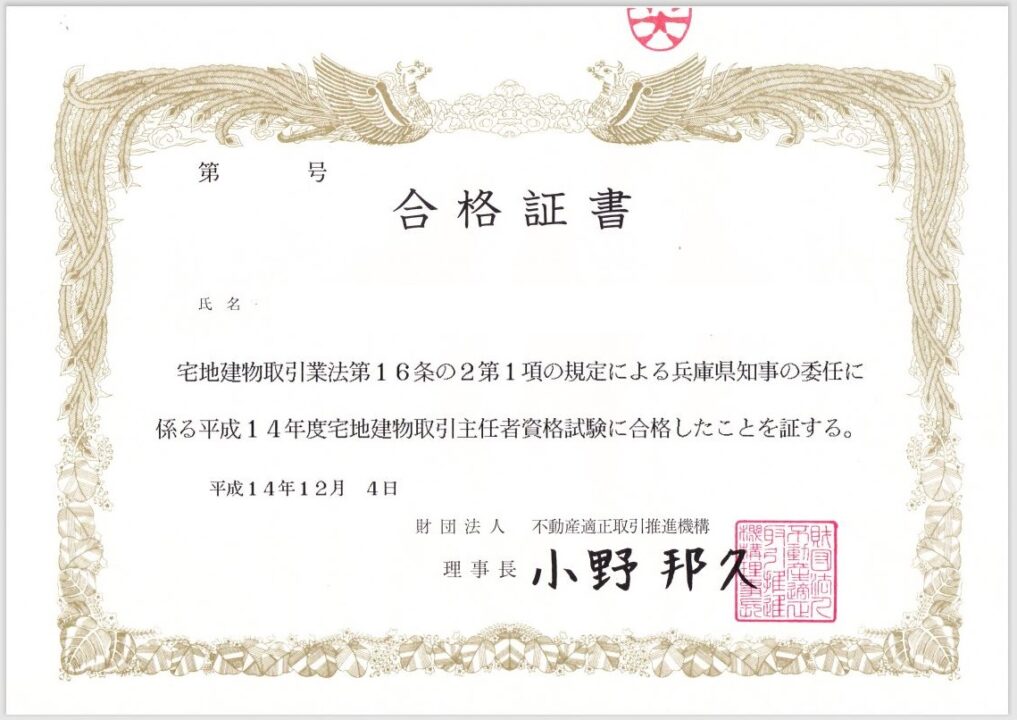

らくらく宅建塾のおかげで、楽しく覚えることができました。結果2回目でやっと合格できました。民法にふれたのも宅建を受験したことがきっかけでしたし、合格できた時はかなりうれしかったです。

(個人情報は削除しました。)

私が受験したころは宅地建物取引主任者っていってましたね。(現在は宅地建物取引士という名称に変更になっています)

もし一発合格を目指したい方は、通信講座もおすすめかもしれません。

最近はネットで参考書等も簡単に買えてしまうので、中身をみて購入するということがあまりなくなりましたが、できれば中を確認してイラスト入りでわかりやすいか、続けられそうかを自分に問いかけて購入するのがいいですね。自分と相性のいい参考書にめぐりあえることが一番の近道だと私は思います。